Texto y fotos: Graciela Vanessa González

____________________

Este artículo es un homenaje a Ehrenfried Pfeiffer, a los sabios campesinos de América Latina, y a quienes, en silencio, siguen tejiendo ciencia con raíces

Imagina que caminas descalzo sobre tierra húmeda, sientes la frescura, el aroma a hojas descompuestas, ese crujido casi místico de la vida subterránea… Para muchos, eso es solo barro, pero para las culturas andinas (y para cualquiera que haya respirado de cerca la tierra fértil) eso es Pachamama: madre, tejedora de vida y memoria viva del planeta.

Durante siglos, los saberes campesinos leyeron el suelo como un rostro, a través de sus grietas, su color, su textura, su olor; todo era lenguaje. Hoy la ciencia agrícola moderna nos ha entregado un dictamen de laboratorio impreso en una hoja blanca: niveles de nitrógeno, pH, fósforo disponible… datos fríos, exactos, fragmentados, útiles, sí, pero incompletos, porque el suelo no es nada más una tabla periódica enterrada, es un organismo vivo, un ecosistema en constante conversación consigo mismo y con lo que crece sobre él.

Entonces, ¿cómo evaluar la salud de un ser vivo usando solo sus partes?

El pequeño agricultor se encuentra atrapado en una paradoja: necesita entender su suelo para trabajarlo eficientemente y así alimentar a su familia, pero los análisis de laboratorio cuestan más que una cosecha entera. Incluso si los pudiera pagar, ¿qué le dicen esos números sobre la vida que palpita bajo sus pies? La ciencia convencional, con todo su rigor, ha descompuesto el suelo hasta dejarlo en una colección de variables aisladas, pero la vida no funciona así, no puedes entender un río contando gotas ni evaluar la fertilidad contando minerales, entonces en ese vacío (entre lo cuantitativo y lo cualitativo, entre lo costoso y lo necesario) nació una propuesta audaz, una técnica que no mide ni fragmenta, sino que revela e integra, que se puede llevar a cabo en un laboratorio o en una parcela.

Diálogo en capas radiales

En la década de 1930, el bioquímico y biodinamista alemán Ehrenfried Pfeiffer se hizo una pregunta revolucionaria: “¿el suelo podría pintar su propio retrato?”. Así nació la Cromatografía Circular de Pfeiffer (CCP), un método simple, barato y profundamente elocuente, que requiere papel de filtro, un par de reactivos básicos, paciencia y una mirada atenta. El resultado es un mandala bioquímico, un holograma radial de la vida del suelo. ¿Y por qué “holograma”? Porque, como en un holograma, cada parte contiene información del todo. No se trata de medir nitrógeno o calcio por separado, sino de ver cómo interactúan, cómo se integran, cómo fluyen juntos en un equilibrio dinámico.

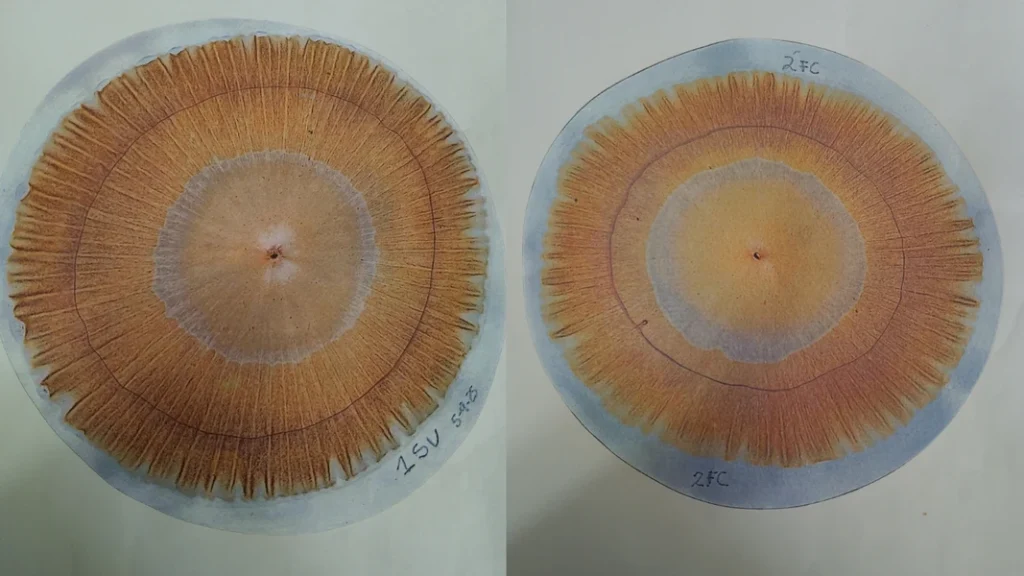

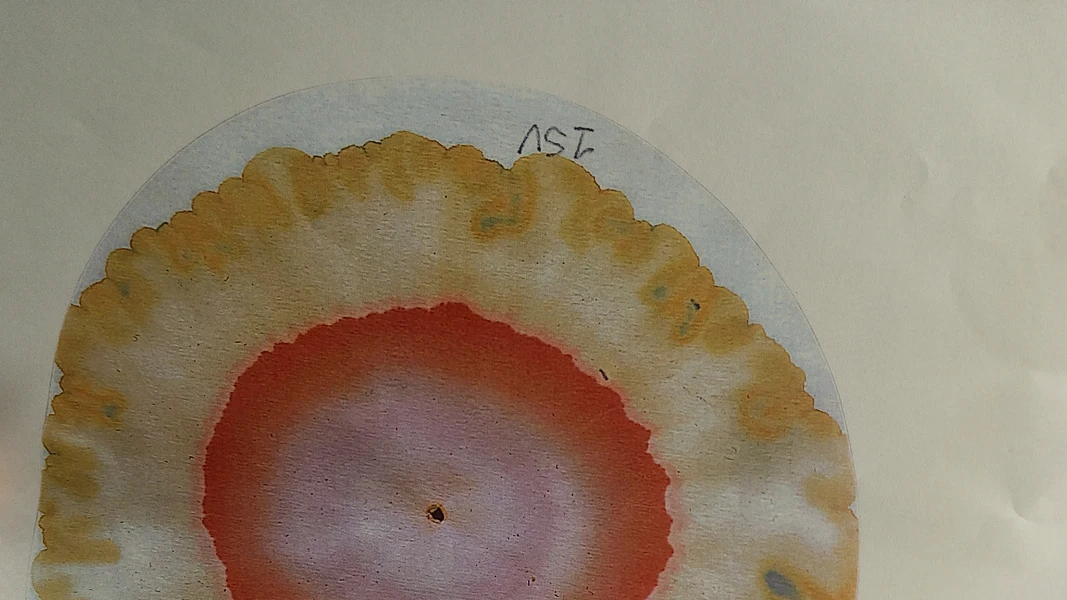

El cromatograma no es un gráfico, más bien parece una obra de arte. Se forma en círculos concéntricos, como los anillos de un árbol o las ondas de una piedra lanzada al agua. Cada anillo es una voz distinta del suelo: en la zona central tenemos al corazón microbiano, aquí late la vida invisible. Cuanto más amplia y luminosa sea esta zona, mayor es la actividad microbiana ¿Un corazón pequeño y apagado? El suelo está dormido… o enfermo.

La zona interna representa la estructura mineral: calcio, magnesio, potasio… los ladrillos del suelo, pero no se trata de cuántos hay sino de cómo están organizados. ¿Están disponibles? ¿Están en equilibrio? El patrón lo dice.

La zona intermedia es la parte orgánica, aquí reside la materia orgánica en sus distintas etapas de descomposición. Acá veremos presencia de picos; crestas o bandas bien definidas indican humus de calidad; alimento para microbios, estructura para el suelo, memoria para el ecosistema.

Y en la zona externa vemos el espíritu enzimático. Para mí es la más mística de las zonas, donde aparecen las famosas “plumas” o “dientes de caballo”, que no son más que manifestaciones de la actividad enzimática y la diversidad biológica. Son como dedos que se extienden hacia lo posible, símbolo de resiliencia y capacidad regenerativa.

No importan las zonas por separado sino su diálogo

La verdadera clave no está en cada zona por separado, sino en cómo dialogan entre sí. Un cromatograma armonioso es aquel en el que los límites se difuminan, donde lo mineral abraza lo orgánico, y lo enzimático irradia desde lo microbiano. Esta integración es el sello de un suelo vivo. No todo en ciencia se mide con números, a veces la belleza es diagnóstico.

En la CCP los tonos suaves (crema, ámbar, dorado) son buen augurio, indican humificación avanzada, equilibrio redox (reacción de oxidación-reducción: oxidación significa que una especie química pierde electrones, y reducción, que los gana)y una comunidad microbiana diversa y sustanciosa. En cambio, manchas oscuras, bordes irregulares o colores verdosos-grisáceos suelen señalar desequilibrios: anaerobiosis, acidificación o exceso de compuestos tóxicos (Agroquímicos).

Los patrones también cuentan historias: ¿el círculo es simétrico? ¿las plumas son uniformes? ¿hay fracturas radiales? Cada detalle es una pista y como en cualquier ciencia, la interpretación requiere práctica… pero también intuición.

La ciencia buena no solo es elegante, también es útil, y la CCP ha pasado por el crisol de la evidencia. Estudios comparativos en América Latina (especialmente en Brasil) han demostrado correlaciones notables entre los patrones cromatográficos y variables clásicas de fertilidad: materia orgánica, nitrógeno total y fósforo disponible. En muchos casos los cromatogramas anticipan problemas antes de que los análisis químicos los detecten, pero el contraste más elocuente es el que se da entre suelos vírgenes y suelos agrícolas intervenidos.

Los cromatogramas de mata nativa o suelos vírgenes (esos ecosistemas que la Pachamama ha tejido durante siglos) son obras maestras de integración: colores dorados, plumas extensas, zonas indistinguibles entre sí, son suelos que respiran en armonía; en cambio, los suelos de cultivos convencionales (sometidos a arado, agroquímicos y monocultivo) suelen mostrar cromatogramas fragmentados, descoloridos, con zonas aisladas y plumas débiles. Cuando se hace CCP lo ideal es tomar muestra de suelo cultivado y muestra del suelo virgen más cercano de la zona, eso nos dará más claridad en la lectura. La comparación es vital y lo que se recomienda es que el suelo virgen no esté a más de 14 kilómetros y preferiblemente a la misma altura.

Venezuela en el mapa

Mientras el mundo redescubre la CCP, en Venezuela esta técnica ya está germinando en manos comprometidas, el dotor Hugo Ramírez (UCLA), el doctor Carlos Kool y el equipo del Laboratorio de Fitopatología del INIA-Lara (liderado por el doctor Daunarima Renaud) no solo investigan con esta herramienta: la están formando, multiplicando y adaptando al contexto local. Han capacitado técnicos en Lara, Yaracuy y más allá, creando redes de conocimiento que fortalecen aún más a la Alianza Científico-Campesina que trascienden los muros del laboratorio. Pero el verdadero desafío es otro.

Hoy el nitrato de plata y el papel filtro de alta pureza (elementos cruciales para hacer croatografías) dependen de cadenas de importación frágiles. En contextos de crisis, eso puede detener el impulso, pero donde hay necesidad nace la creatividad. Algunos equipos en Venezuela y Bolivia ya experimentan con indicadores naturales: cúrcuma, repollo morado, liencillo y otros. El reto es calibrar estos métodos, compararlos con los patrones clásicos y validarlos en distintos ecosistemas. Si bien estas alternativas aún no igualan la precisión del nitrato de plata, abren la puerta a una ciencia autónoma, autóctona, soberana.

Descolonizar la ciencia, no para rechazarla, sino para reenraizarla

Aquí llegamos al corazón del asunto. La Cromatografía Circular de Pfeiffer no es solo una herramienta técnica: es un acto de descolonización de la ciencia. Durante siglos, la ciencia occidental se presentó como neutral, universal y superior, pero en los Andes, en el Orinoco, en la Amazonía, los pueblos originarios ya practicaban una ciencia profunda: observaban, experimentaban, transmitían, adaptaban. Lo que llamamos “intuición campesina” es en realidad conocimiento sistematizado a través de generaciones.

La CCP no impone una mirada desde afuera. Se inclina, escucha y traduce. Cuando un campesino observa el retrato que pinta su propio suelo, algo cambia, porque ya no ve “barro” o “números”, ve complejidad, historia, potencial, pero sobre todo, ve responsabilidad y aquí, la ciencia no coloniza el saber campesino, lo enriquece. Y el saber campesino, a su vez, humaniza la ciencia.

3 comentarios

La cromatografía es una gran aliada de la agroecología. Que grandioso que se esté masificando esta herramienta en nuestro país. Tuve la oportunidad de conocerla en el sur de México, en Chiapas, con un grupo de agroecólogos y campesinos rurales que se acompañaban con las mágicas metodologías de Jairo Restrepo (Colombia) para observar y estudiar la salud de los suelos antes de realizar campañas de revegetación y reforestación en sus comunidades. Es una herramienta maravillosa que sirve de mucho a l@s campesinos, que de manera autónoma y soberana estudian la salud de los suelos y de sus futuros alimentos.

¡gracias por la difusión de tan valiosa información!

Un lindo artículo muchas gracias por traer a la superficie este tipos de trabajos tan interesantes.