Zuleyma González

__________________________

Cuando hablamos de caminos pensamos en historias de los abuelos, en cuentos de camino como dicen por ahí, en leyendas o historias sabrosas que quedan en la tertulia de los pueblos producto del imaginario colectivo.

Los caminos se originan desde la antigüedad, cuando los nómadas cruzaban territorios en busca de alimentos y condiciones adecuadas para vivir, por lo que son el resultado del tránsito diario de los primeros hombres. En los Andes, muchos de esos caminos sirvieron de intercambio entre las culturas aborígenes cuando no había fronteras y el trueque era común en la gran cordillera andina, en los pueblos que hacían parte de ese paisaje. También sirvieron de rutas iniciales de penetración para la invasión española en el siglo XVI. En ese entonces se aprovechan los caminos indígenas y los nombran “caminos reales”, como símbolo y acto de dominación.

En las crónicas de indias y encomiendas queda evidencia del uso de esas rutas para la invasión, tal como describe el Alférez Jacinto Valera y Messa en 1687 en el recorrido de 36 kilómetros para llegar a Santiago del Burrero (hoy Santiago del municipio Urdaneta del estado Trujillo).

En tiempos de las encomiendas los invasores nombraron a los originarios bajo criterios que corresponden a características variadas, considerando aspectos físicos, ocupación, por puro capricho y gana. Ejemplos de ello “Juan Burrero” o “Gonzalo Arriero”; más allá de la incomodidad que nos produce por resistencia indígena, esos escritos evidencian que el oficio de arriero se ejercía desde entonces en este territorio.

Cabe destacar que el estado Trujillo debido al accidentado relieve estuvo confiomado por una red de caminos que unía varios municipios y pueblos en el intercambio comercial. Uno de ellos era el Camino Real San Genaro-San Lázaro, que todavía comunica a los actuales municipios Urdaneta, Trujillo, Carvajal y Motatán. A este último poblado llegaba el ferrocarril con destino al puerto de La Ceiba, ese es el municipio que limita con la costa oriental del lago de Maracaibo, estado Zulia.

Una recua de mulas estaba conformada por 9 a 12 bestias más la mula campanera, llamada así porque encabezaba la comparsa alertando la ida o venida por los estrechos caminos, iban cargadas con verduras y hortalizas producidas en esos campos. También llevaban fique, producto estrella de mayor comercialización para los años 1900 a 1950. El fique es una fibra natural o cabuya que se extrae de la planta del mismo nombre (Furcraea andina) y se utilizaba profusamente para la elaboración de sacos, cuerdas o textiles. Era fundamental esta fibra para la elaboración de sacos en el momento glorioso de la Venezuela cafetalera. Todavía se consiguen textiles y cuerdas hechas con este material.

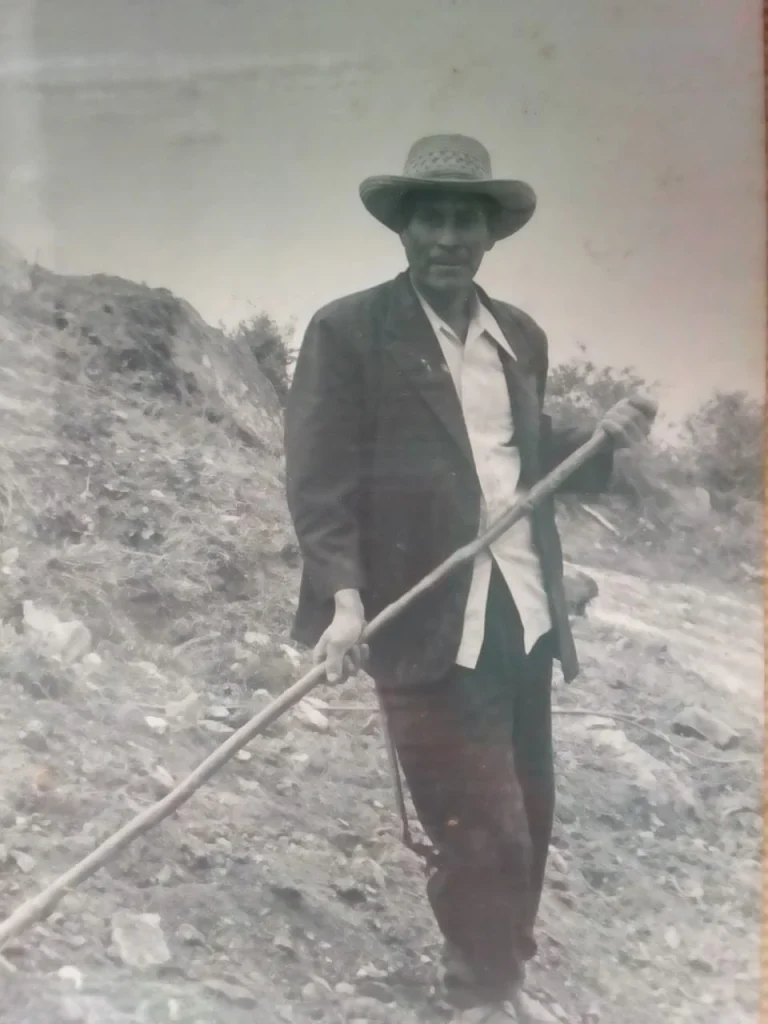

En una investigación que se realizó en el año 2006-2007 (“Camino real San Genaro-San Lázaro: memoria del presente mítico”) recogimos y compilamos las voces de actores de la práctica y oficio de los arrieros. Fue un requisito para optar al título de un posgrado de la Universidad de los Andes. Más allá de las vanidades personales, sirvió para investigar bajo métodos más cercanos a la etnografía, lo que significó ir a los pueblos tras la voz de la gente, reconstruir sobre la marcha la memoria geohistórica de lo local. El oficio de los viejos arrieros se fue extinguiendo en el siglo XX, al menos esos que hacían esos viajes por los caminos reales. Esta investigación me permitió llegarles antes que su voz se apagara.

Entrevistamos a un grupo de arrieros, macoretos y viajeros, que para entonces tenían más de 85 años, hombres retirados hacía décadas de esa actividad. Hoy resuenan en el relato de la oralidad de esos poblados y en las notas manuscritas de las entrevistas engavetadas, luego de la investigación.

Algunos relatos

El arriero Marcial Molina nació en Estiguates, en el municipio Urdaneta, el 2 de febrero de 1920. Para el año 2007, cuando se entrevistó, tenía 87 años. En sus relatos dijo que desde las 4 am se activaban para sacar las mulas del potrero, “pa’ que rindiera el día”. Llevaba cebolla y todo lo que producía su conuco familiar, también llevaba ganado: «Al llegar a Valera me tocaba alquilar potreros para descanso de las bestias».

Así se describía el pueblo de Valera en un periódico de circulación local (“El Rehabilitador”, 1920): “Valera es un sitio de cruce, antesala del piedemonte andino. Una estampa del abigarrado mercado donde la gente y las bestias de carga se toleran en ese coloquio propio del toma y dame”. Más allá de la subjetividad que recoge esa imagen, permite visualizar la cantidad de recuas y arrieros que hacían parte de la cotidianidad de entonces, en el mercado principal del municipio Valera.

Otro de los trabajadores de este oficio que se pudo entrevistar fue el arriero Luis Quintero (1917- 2007) entrevistado por Wilfrido González en 2003. Dijo que viajaba con un grupo de 9 a 10 mulas de carga, la campanera y una bestia de silla para su uso. Lo acompañaba un macoreto; ese nombre todavía hoy se les escucha a las abuelas refiriéndose al ayudante de las tareas del campo, así también en estos relatos se refiere al adjunto que se desplazaba a pie, arriando las mulas. Ambos trabajaban para el dueño del arreo.

En uno de sus relatos detalla sus 15 años de experiencia: “¡Ah diablo! Yo me fui una vez para Jiménez (Pampanito) con un arreo de mulas allá, gocé comiendo bien, me estuve como dos años, lueguito me fui con otro Don que vivía en Campo Alegre (municipio Carvajal), allá sí me estuve como cinco años, y después de eso es que me fui a trabajar con Don Federico en Santiago (municipio Urdaneta) y ahí fue donde más tiempo me pasé, arriándole esas mulas para Valera por más de ocho años”.

Ahora bien, esos oficios traían otros, como la confección de aperos o enjalmas: cintas de cuero y mantas de lona con que se ataviaba al animal para que la carga se mantuviera firme durante todo el trayecto. El señor Quintero dijo: “Esas enjalmas, yo sí que las sé hacer, uno también podía comprarlas a 20 Bolos, muy baratas, esos rolitrancos que llevaba por detrás la mulas, las encintas, y todo eso, las hacia yo, también sabía encasquillarlas”.

En cuanto al traslado del fique dijo que era liviano, aunque daba trabajo porque ocupaba mucho espacio por lo voluminosa de la fibra. Tenían que organizarla muy bien, sobre todo cuando tocaba pasar por el Salto del Diablo, un paso bastante estrecho en el camino, al que le temían los arrieros, porque las bestias se deslizaban entre el borde de la roca y el barranco. Muchos arrieros perdieron los animales con todo y carga, era frecuente ver animales muertos en ese paso.

Cuando se les preguntó sobre el momento que culmina el oficio, el señor Quintero cuenta que un día el macoreto dijo que se iba, y eso coincide con la culminación de la carretera Transandina. «Me dijo, ‘señor Luis yo estoy muy agradecido de usted, allá ya van a vender las mulas, yo conseguí trabajo en un camión en Maracaibo’. Y un tal día se fue el muchachito pa` allá y no lo volví a ver por ahí”. Era la nueva sociedad que cambiaba las cargas de bestias por máquinas con ruedas. El oficio del arriero fue desapareciendo, y el macoreto sobrevive hoy con otros nombres, y siguen ayudando por los caminos anchos de asfalto en el paisaje venezolano.

En relación a la necesidad de construcción de carreteras, en una publicación del periódico Soldado (1909- 1910), impreso de la Quebrada del municipio Urdaneta, se lee: “Pidamos vías de comunicación, lo demás vendrá por añadidura… haga resonar el grato ruido de la escardilla, el imponente sonar de la mandarria, el suave tajo del machete y el sonoro golpe del hacha abriendo nuevas y cómodas vías… Que hagan vibrar el arre de la Patria, las pisadas de las recuas y el charlar alegre del arriero infatigable, pero satisfecho».

En el clamor por carreteras, la construcción con manos de seda significó años después el fin del oficio de los arrieros, coincidiendo con la Venezuela petrolera. Los arrieros quedaron en la memoria de esos pueblos, en el campesino, en el hombre trabajador que va sobre sus bestias mecánicas, en el mismo resuelve de siempre, para buscar el sustento del día a día.

El señor Américo Castro, de 75 años al momento de la entrevista, no era arriero sino viajero del mismo camino, como obrero en las haciendas de Mendoza Fría, por donde viajaba el ferrocarril, también como albañil, constructor o trillando trigo. “Una vez nos fuimos unos amigos por ese camino, iban a pagar tres reales por desyerbar caña, bajamos de Estiguates hasta Santiago y de ahí nos lanzamos por el Salto el Diablo, que queda de San Lázaro pa’abajo. Justo en esa parte era muy estrecho el camino, entonces un arriero que iba con la caravana de mulas le pagó a otro que venía con un burrito pa echarlo a rodar porahi pa’abajo por ese abismo tan bravo, porque la prioridad era pasar las recuas, pasar lo encomendao”.

Otro viajero entrevistado fue el señor Luis Moreno, de 86 años, rezandero y cantor de velorios. “Yo me iba a rezar cuando moría la gente en la loma de los caballos que eran conocidos míos, también cuando había que ir a los velorios que a uno le decían. Yo buscaba la gente, o sea los otros rezanderos, y nos emparrandábamos, ¡ah diablo, muchas parrandas! Cuando nos íbamos a venir era mejor quedarse por allá porque nos pegaba el michito en la cabeza, esas parrandas sí que era güenas”.

El señor Clemente Delgado, de 84 años, habitante de San Lázaro, dice que fue muy floreciente ese tiempo para el pueblo, porque no había cuarto desocupado, la gente se los alquilaba a arrieros y comerciantes que andaban de paso. Señalando el bulevar afirmaba que había hasta 20 arreos esperando las cargas, a veces de hasta 13 mulas cada uno, y que esas bestias eran de los ricos, porque no todo el mundo podía tener esos animales: “Esa casa blanca que está ahí (señalando) era ricos y por supuesto dueños de arreos, tenían bestias de silla en cada parte, buenos caballos, tenían caballerizas, y bueno, eran los que mandaban a la gente».

El pueblo de San Lázaro del estado Trujillo es un pueblo turístico que se caracteriza por la hospitalidad de su gente y sus calles empedradas, población dependiente de la comercialización de alimentos que no se dan en la zona. El señor Clemente recuerda: “en semana santa uno salía corriendo, iba a ver los arreos, se alegraba porque traían pescado fresco y uno contento de comprar y comer bueno”.

4 comentarios

Leyendo estas hermosas historias…a mi se me arruga el corazón,o me produce una tristeza que no puedo definir,pero si sentir.Al mismo tiempo,traslado mi imaginación a esos tiempos,y veo a esa gente luchando,bregando con el trabajo.Sin faltar y viendo su sudor empapar su cuerpo.Lo que me llama la atención,es que era gente de edad,con unas ganas de trabajar.Es inútil comparar a esos trabajadores con los de ahora.

Sabroso relato de caminos e historias… Oficios que se van perdiendo por la evolución o involución de la sociedad… se van perdiendo también los cuentos.

Gracias Zuleyma por rescatarlos y no dejarlos sucumbir en olvido…

hermoso

Gracias José