José Roberto Duque | Monte y Culebra

___________

Entre las normas, o al menos recomendaciones, que puede uno ir dejando anotadas para el consumo de cualquier escribiente que quiera interesarse en ellas, acostumbro sacar al ruedo esta: no se escribe bajo fuego. Hablo de los fuegos metafóricos y de los físicos. En mi caso actual y particular, me refiero al fuego interior que te desborda cuando los viajes y la nostalgia te acribillan a sensaciones, no has tenido tiempo de sobreponerte a ese metralleteo y, en vez de irte a descansar porque mañana sigue el viaje (el ataque a mansalva) vienes y te sueltas a intentar un resumen de estos días.

En otras palabras, esto que estoy haciendo ahora mismo es lo que no debe hacerse. Porque va a quedar atropellado, incompleto y seguramente impreciso.

***

Tengo un par de años empujándome a mí mismo para indagar en un tema que ya mucho antes me había estremecido, pero al que no le había puesto método: qué queda de los pueblos ancestrales que poblaban estos territorios hace siglos o milenios. La investigación documental al respecto en estos tiempos es relativamente cómoda; con lo que se encuentra en la red puedes avanzar un trecho en lo muy básico y quizá algo más. Luego te asesoras con investigadores más responsables y se te empiezan a abrir puertas de acceso a universos de una profundidad pasmosa.

Pero ya va, que el tema en cuestión no es la historia de los indígenas (cosa que puedes resolver a punta de libros y documentos), sino qué hay ahora mismo en nuestro territorio físico, en la piel del país y de la gente; qué huellas, rastros o restos físicos y culturales quedan de aquellos que fueron exterminados, borrados y ninguneados. Me cautivó, tal vez por espectacular y por heroico, el pueblo jirajara, y con ese objetivo entre ceja y ceja me he lanzado en varias visitas a buscarlo. Pero como la historia no es un asunto que se amolda a lo que buscas sino al contrario, ha sucedido lo inevitable: buscando jirajaras me he tropezado con caquetíos, ayamanes, gayones, axaguas. Pero el asunto jirajara sigue ahí, sigue aquí, entre ceja y ceja.

En este viaje en particular, que inicié hace unos días, recogí el verbo, la memoria y el punto de vista apasionado del cronista de Nirgua, pueblo donde tienen buenas razones para honrar a los bravos jirajaras que hicieron imposible por casi un siglo (1535 hasta 1628) la instalación de un poblado criollo o español en esa zona. Más que el resumen de historia de Nirgua que me hizo el dilecto Elio Hernández, le agradecí que entendiera mi hambre de encontrar al jirajara en la piel del país y de la gente y haya señalado hacia una montaña para decir: «De ahí bajaban, ahí vivían y de ahí no podían sacarlos».

Luego, en el Museo Arqueológico de Quíbor, me zambullí en la soberbia colección bibliográfica y documental, con recomendaciones y orientaciones de Liseth Castillo y Ángel Sequera, aparte del vistazo y la búsqueda de señales y resquicios en el armamento, las herramientas y los objetos ceremoniales de su exposición. Deja una honda sensación de estar sobre la pista correcta el revisar documentos escritos justo al lado del laboratorio, donde Sequera resguarda, manipula y analiza las osamentas del ancestro sembrado hace más de mil años. Una joven llamada Ibranzuly, cuyas facciones son un homenaje viviente a ese ancestro malogrado, se esmeró en buscarme contenidos y fue de una ayuda invalorable.

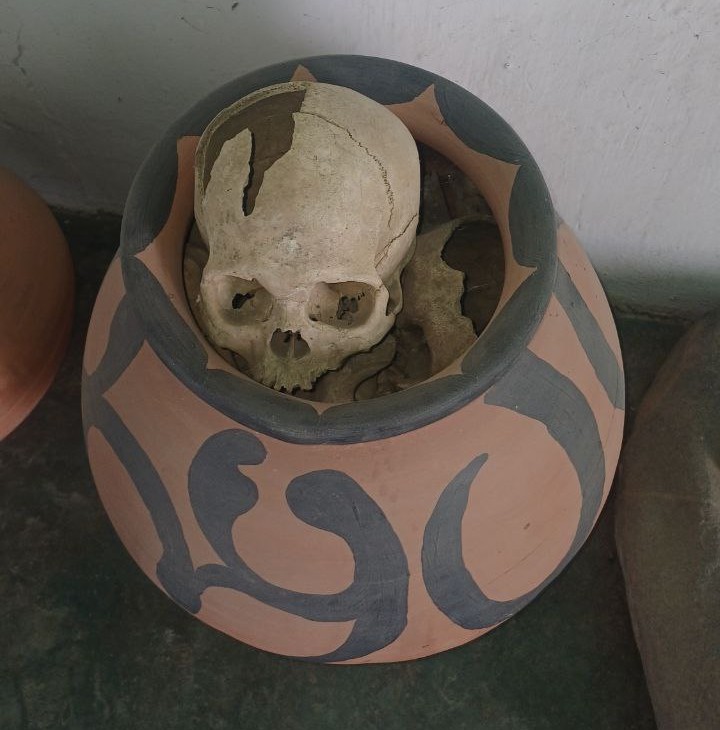

Al día siguiente, por referencias y datos aportados por Nancy Escalante, el salto a dos comunidades con sus museos comunitarios, que me descolocaron por completo. Yo, que me lleno la bocota proclamando que conozco muchos rincones de Venezuela, llevo ya dos noches soñando con lo visto, palpado y escuchado en una comunidad que te cachetea desde el nombre: San José de Tintín, territorio cuyos habitantes viven, y lo saben, dentro de un cementerio indígena. El pana Erdwin ha hecho un esfuerzo colosal por ponerle orden a algo que merece llamarse museo arqueológico, pero la realidad es que todo ese asentamiento es un museo, los vecinos han encontrado y siguen encontrando en sus linderos vasijas funerarias y objetos de toda índole. Sobre este y sobre otros lugares y episodios nombrados acá desplegaré los respectivos artículos más adelante.

El otro museo o experiencia de encuentro con el pasado remoto queda muy cerca de San José de Tintín, en el sector Villa Guadalupe. Un compañero que también se las trae con eso de la índole insólita, Armando Medina, estaba una vez aplicándose a la agricultura y se tropezó con unos objetos que no le parecieron “normales”. Y no lo eran: el hombre encontró restos de megafauna, incluida la cavidad de un cráneo gigante del que sobresalen unas muelas de unos 7 centímetros de grosor y dos pingas de colmillos; más allá unos huesos monolíticos, unas caderas y cabezas de fémur, que hacen deducir que se trata de mastodontes del pleistoceno, animales que anduvieron por ahí espantando a nuestros antepasados pero también obligándolos a organizarse para cazarlos.

Esos restos están ahí, en otro museo en etapa germinal, custodiado por gente que sabe lo que es pasar roncha en esas soledades. José Cortés me dio la primera inducción sobre qué es y qué hay en ese lugar, tan hermoso como árido. Los mastodontes que deben enfrentar hoy los habitantes de esa zona son la falta de agua, una vialidad precaria y algunas otras alimañas de la era industrial. En unas horas debo volver para allá en busca de otro yacimiento con nombre risueño: El Bonito.

***

Llego a Carora. En el caminar por las calles reventadas de sol escucho a dos paisanos saludarse con un sonido gutural que yo mismo empleaba y escuchaba en mi niñez caroreña para saludar a los míos. Suena más o menos así:

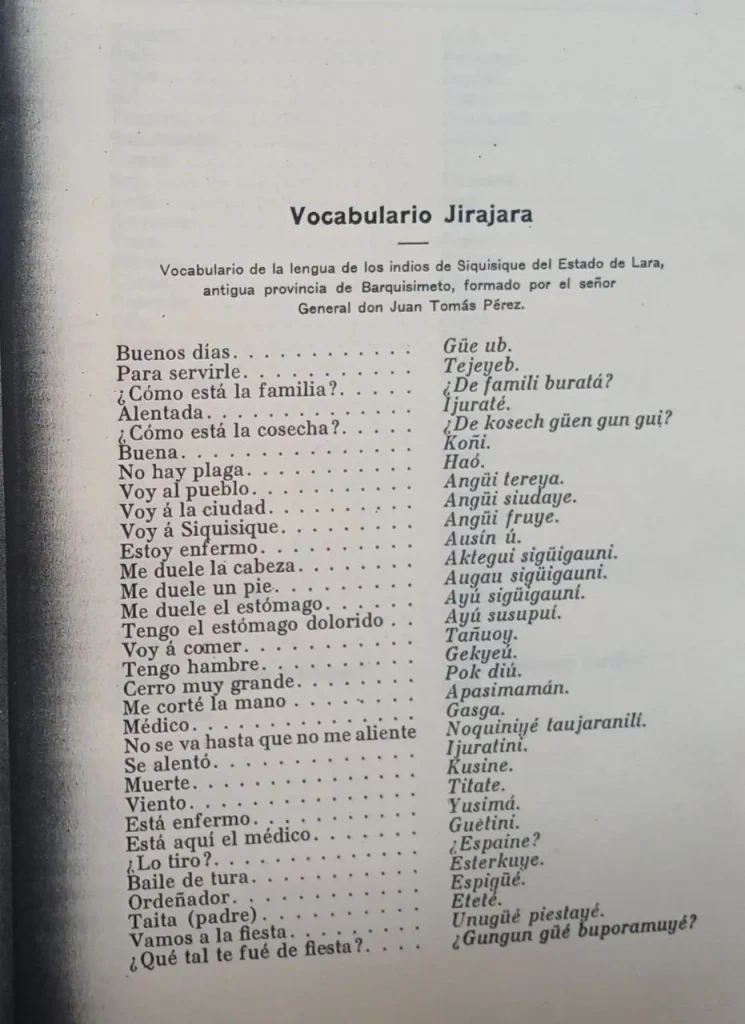

En 1910 el investigador Alfredo Jahn registró unas cuantas voces de lenguas indígenas que ya estaban a punto de extinguirse de la memoria de la gente, a causa de la criollización de todo, empezando por el lenguaje. El investigador realizó varios viajes por poblados donde quedaban grupos o personas hablantes de las lenguas de pueblos originarios. La piel se me eriza cuando descubro en ese trabajo del profesor Jahn una voz jirajara, que una hablante de la lengua le dijo a otro compilador que significaba o equivalía a «buenos días». Léanla ahí:

***

Luego, en plena efervescencia emocional, y aprovechando un súbito avatar se dio mi entrevista en Carora con el profesor Luis Cortés: me enlazó con él José, ese mismo compañero que me atendió en el museo paleontológico de Villa Guadalupe, y quien resultó ser (¿casualmente? no creo) su hermano.

Luis Cortés ya era un respetable profesor hace 45 años, en el liceo adonde estudié, y ahora (2025) es el flamante y respetable cronista de la ciudad. Con casi medio siglo de retraso me puse por fin a escucharlo (el pésimo estudiante que yo era no entendía ni le importaba por qué a los caroreños de ese tiempo les parecía importante lo que decía ese carajo) y las tesis, datos y trabajos de investigación en los que anda ahora mismo me terminaron de batir contra el suelo, porque han de servirme de apoyo para los míos.

La búsqueda ha de llevarme pronto a Falcón, sustrato de muchos germinados de la historia tras la que ando. Así que en este suelo adonde me encuentro batido, y en medio de esta gente y su verbo, seguiré buscando la huella jirajara y la de los otros pueblos semiolvidados pero de ninguna manera desaparecidos.

4 comentarios

excelente pero igualmente me dejó el hambre intacta

VILLA GUADALUPE

MUY BUENO

Epa estimado, gracias por.el comentario y por la atención allá en Villa Guadalupe. Nos veremos otra vez